屋根の勾配

1.勾配がほとんど無い場合(瓦の施工が不可能な2寸勾配未満)

①板金(瓦棒など)

・メリット : 低価格であることです。

・デメリット: 雨音がうるさいことや錆の発生などによる傷みがあります。

(ステンレス製の瓦棒は、長く持ちますが、(瓦よりも)高価になります)

<瓦棒>

<瓦棒>

(注)断熱材(硬質発砲ウレタンなど)の入った金属屋根材や、

ガルバ(溶融亜鉛メッキ)加工されたものなど多種多様な

材料が出てきています。

②防水工事(陸屋根)

(1)ほとんどが、屋上やベランダなどで行われる工事です。

(2)防水の方法にもいろいろありますので一概には言えませんが、耐用年数が10~20年くらいで、

その後も表面の防水工事を5年毎くらいにする方が良いようです。

(3)材質と工法

・アスファルト防水(熱・常温工法)

・シート防水(合成ゴム系,合成樹脂系など)

・塗膜防水(ウレタンゴム系など)

などがあり、これらはそれぞれ耐久性が異なります。

等があります。

2.勾配が緩そうだが...瓦が良い。

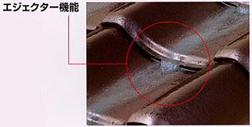

①2寸勾配以上あれば、石州セラミカの瓦ユーロJ(ジェイ)が施行可能 です。

注1)J形のみです。屋根の流れ長さによっては、使用できない場合もあります。

注2)自然環境(雨・風など)を考えると、下地材や桟木に工夫が必要です。

エジェクター(特許)により、緩勾配の瓦葺きが

エジェクター(特許)により、緩勾配の瓦葺きが

可能になっています。

②陸屋根の上に屋根組し、勾配をつけて瓦を葺く。

大工工事あるいは鉄骨工事が必要になりますが、

屋根組に手を加えて勾配をつけてから瓦を葺く方法があります

①板金(瓦棒など)

・メリット : 低価格であることです。

・デメリット: 雨音がうるさいことや錆の発生などによる傷みがあります。

(ステンレス製の瓦棒は、長く持ちますが、(瓦よりも)高価になります)

<瓦棒>

<瓦棒>(注)断熱材(硬質発砲ウレタンなど)の入った金属屋根材や、

ガルバ(溶融亜鉛メッキ)加工されたものなど多種多様な

材料が出てきています。

②防水工事(陸屋根)

(1)ほとんどが、屋上やベランダなどで行われる工事です。

(2)防水の方法にもいろいろありますので一概には言えませんが、耐用年数が10~20年くらいで、

その後も表面の防水工事を5年毎くらいにする方が良いようです。

(3)材質と工法

・アスファルト防水(熱・常温工法)

・シート防水(合成ゴム系,合成樹脂系など)

・塗膜防水(ウレタンゴム系など)

などがあり、これらはそれぞれ耐久性が異なります。

等があります。

2.勾配が緩そうだが...瓦が良い。

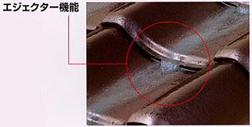

①2寸勾配以上あれば、石州セラミカの瓦ユーロJ(ジェイ)が施行可能 です。

注1)J形のみです。屋根の流れ長さによっては、使用できない場合もあります。

注2)自然環境(雨・風など)を考えると、下地材や桟木に工夫が必要です。

エジェクター(特許)により、緩勾配の瓦葺きが

エジェクター(特許)により、緩勾配の瓦葺きが可能になっています。

②陸屋根の上に屋根組し、勾配をつけて瓦を葺く。

大工工事あるいは鉄骨工事が必要になりますが、

屋根組に手を加えて勾配をつけてから瓦を葺く方法があります

地域性

1.気温

近年、どの産地の瓦メーカーも製造技術が向上しており、一概に産地別での比較が難しくなっております。

が、瓦を簡単に選んでいただけるように、あえて区別しております。

①一年を通して温暖な地域で、気温が0℃より低くなることはほとんど無い。

→どの瓦でも大丈夫です。

②たまに0℃より低くなることもあるが、滅多に無い。

→ほぼ、どの瓦でも大丈夫ですが、菊間産の瓦は避けた方が無難と言われています。

③しばしば0℃より低くなるため、凍害が心配な地域である。

→三州産・石州産の瓦をお薦めします。

(焼成温度は石州産の方が高いため、心配性の方は石州産をお薦めします)

2.産地および歴史要因

①産地要因

いぶし瓦の産地に近い地域では、いぶし瓦を葺いた建物が多く見受けられます。

しかし、現代では、建物の外観の多様化が進み、一概にそうとも言えなくなってきています。

いぶし瓦の似合う建物の減少により、釉薬瓦の割合が増えてきているようです。

すなわち、いぶし瓦について産地要因は少なくなっている傾向が見受けられます

②歴史要因

地域の都市化が進むにつれて、瓦文化も多様化している傾向が見受けられます。

特に、団地では顕著です。街の特色として、西条(東広島)の様に赤瓦の多い地域が

残っています。また、山間部では黒瓦がほとんど占めているという地域も残っています。

物流の進歩と、お客様のニーズの多様化により産地間の競争が激化しています。

また、建物の多様化も加わり、徐々に産地による選択から建物に合った瓦を選択されるように

なってきています。

以前よりも、お客様の嗜好で選んで頂ける瓦の種類が増えていると言えます。

が、基本性能の確保が一番大事であるため余りに突飛な形の瓦はありません。

近年、どの産地の瓦メーカーも製造技術が向上しており、一概に産地別での比較が難しくなっております。

が、瓦を簡単に選んでいただけるように、あえて区別しております。

①一年を通して温暖な地域で、気温が0℃より低くなることはほとんど無い。

→どの瓦でも大丈夫です。

②たまに0℃より低くなることもあるが、滅多に無い。

→ほぼ、どの瓦でも大丈夫ですが、菊間産の瓦は避けた方が無難と言われています。

③しばしば0℃より低くなるため、凍害が心配な地域である。

→三州産・石州産の瓦をお薦めします。

(焼成温度は石州産の方が高いため、心配性の方は石州産をお薦めします)

右図の塗りつぶしてあるあたりが一般的に寒冷地と言われています。しかし、実際には、冬季になると山間部や川の付近では冷え込みが厳しい場合が多く、住んでいる方の情報から判断するのが、最も正確であると思います。

2.産地および歴史要因

①産地要因

いぶし瓦の産地に近い地域では、いぶし瓦を葺いた建物が多く見受けられます。

しかし、現代では、建物の外観の多様化が進み、一概にそうとも言えなくなってきています。

いぶし瓦の似合う建物の減少により、釉薬瓦の割合が増えてきているようです。

すなわち、いぶし瓦について産地要因は少なくなっている傾向が見受けられます

②歴史要因

地域の都市化が進むにつれて、瓦文化も多様化している傾向が見受けられます。

特に、団地では顕著です。街の特色として、西条(東広島)の様に赤瓦の多い地域が

残っています。また、山間部では黒瓦がほとんど占めているという地域も残っています。

物流の進歩と、お客様のニーズの多様化により産地間の競争が激化しています。

また、建物の多様化も加わり、徐々に産地による選択から建物に合った瓦を選択されるように

なってきています。

以前よりも、お客様の嗜好で選んで頂ける瓦の種類が増えていると言えます。

が、基本性能の確保が一番大事であるため余りに突飛な形の瓦はありません。